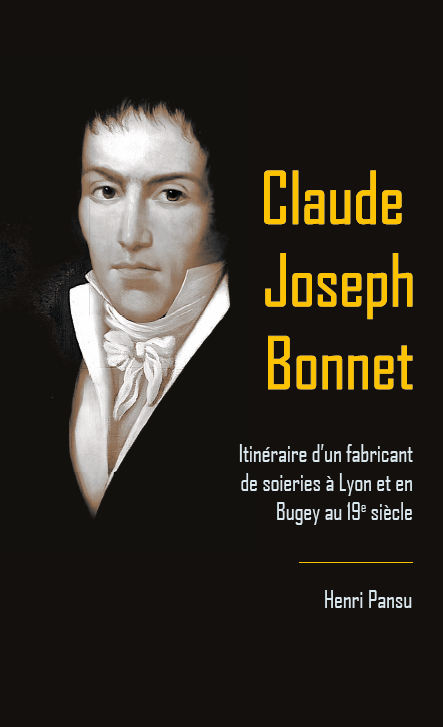

Plongez-vous dans l’histoire de la soierie lyonnaise au XIXe siècle à travers la biographie de Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soierie lyonnais. Acteur central de la soierie lyonnaise entre 1810 et 1867, Claude-Joseph Bonnet a su forger sa réputation en se spécialisant dans le tissage de la soie noire de haute qualité et en créant une usine de préparation du fil de soie dans le Bugey, devenue de nos jours le musée des Soieries Bonnet de Jujurieux.

Cette édition est une version condensée de l’imposante monographie d’Henri Pansu, historien et fin connaisseur de la soierie lyonnaise, qui souhaitait offrir une lecture fluide et accessible de son œuvre initiale. Réalisée par Edgar Pansu, elle réunit en un volume le parcours de Bonnet et de ses successeurs, en allégeant les annotations académiques pour mieux plonger dans l’histoire. À travers cet ouvrage, vivez la montée de l’industrie soyeuse, les bouleversements politiques du XIXe siècle et la vie d’un entrepreneur controversé, à la fois admiré et honni des ouvriers lors des révoltes des Canuts.

Edité dans un format 13,5 x 21,5 cm sur 416 pages, avec 31 illustrations dont 16 en couleurs, le livre s’offre à vous comme une exploration captivante de l’âge d’or de la soierie lyonnaise.

Commander

Exemplaire sans frais d'expédition-

Un exemplaire du livre sur Claude-Joseph Bonnet, 416 p.

Commander

Examplaire livré à domicile-

Un exemplaire du livre sur Claude-Joseph Bonnet, 416 p.

Commander

Plusieurs exemplaires livrés-

Deux exemplaires du livre sur Claude-Joseph Bonnet

Vous pouvez également vous le procurer en librairie. Voir la liste des librairies partenaires.

The English translation is now available under the title The Black Silk Baron